상견례에서 세 번 '통과를 외친 사연

2012년 3월 30일

조선일보 오피니언 에 실린글

ESSAY

상견례에서 세번 '통과'를 외친사연

없는 집 딸, 손수 벌어 혼수 마련, 시집 온 내게 도움되는 건 없어

아팠던 기억 내 代에서 끝내려, 아들 장가 보내며 예물·예단 생략

언제부터 분수 넘는 격식 차렸나, 닦달 안 해도 요즘 애들 잘살아

류창희 부산 메트로쌈지 도서관장

류창희 부산 메트로쌈지 도서관장

나는 건배를 좋아한다. 그날도 나는 건배를 세 번 했다. 인륜지대사(人倫之大事)를 결정하는 자리였다. 2층 창가에서 내려다보니 아들의 여자친구와 부모님이 차에서 내린다. 1층까지 뛰어 내려가 살갑게 맞이했다.

"딸을 주신다니 고맙습니다." 이것 드세요 저것 드세요, 권하기는 해도 접시가 비워지지 않으니 서로 긴장하고 있다. 자식 혼사의 상견례라는 것이 참 어려운 자리다. 문득 내가 먼저 말했다.

"우리 예물 예단, 번거로운 절차는 모두 생략하도록 해요."

잠시 침묵이 흐른 뒤 신부 어머니가 조심스레 물었다. "저… 섭섭하지 않으시겠어요?" 순간, 왜 시어머니께서 돌아가시던 날이 떠올랐는지. 눈물이 나오려 해 얼른 입술을 지그시 깨물면서 "나의 마지막 모습을…"이라고 말하다가 말았다. 주책도 바가지다. 살아생전 아무리 며느리 기강을 잡으려 불호령을 해도 결국은 그 며느리 앞에서 떠날 것이다.

"자~ 한잔합시다!" 내가 잔을 치켜드니 두 집 아버지들도 얼떨결에 따라 한다. "예물 예단, 통과!" 아이들이 서로 좋아한다는데 무슨 걱정인가. "누구 말도 듣지 마세요. TV 연속극도 보지 마세요." 신부집도 우리 집도 개혼(開婚)이다. 그렇다면 양가 어른과 형제들은 어찌할 것인가. 나는 다시 잔을 치켜들며 "각자 집에서 알아서 합시다. 통과!"라고 했다.

그래도 아들 딸 낳아 시집 장가 보내는데 어머니들은 한복 한 벌씩 해 입으면 어때요? 또 잔을 치켜들었다. "통과!" 어디 국회에만 통과 망치가 있을까. '통과'를 세 번 외치고 잔을 세 번 부딪혔다. 공자는 "두 번 검토하면 괜찮다(再斯可矣)"고 했다. 그에 비하면 나는 지나치긴 하지만, 세 번째 마무리 건배를 하니 드디어 혼사가 실감이 났다. 한 달 뒤, 한복을 곱게 차려입은 두 안사돈이 아이들의 화촉(華燭)을 밝혔다.

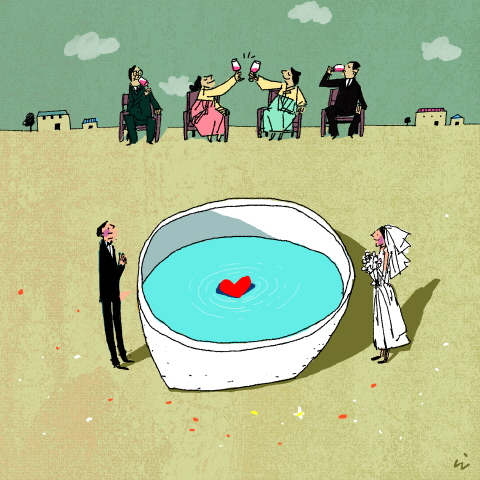

일러스트=이철원 기자 burbuck@chosun.com

일러스트=이철원 기자 burbuck@chosun.com

언제부터 우리가 모두 사대부 가문이 되어 예단·예물·예식으로 예의범절을 갖추는지 알 수 없다. 공자 시절에 분수를 모르고 천자(天子) 앞에서만 추게 돼 있는 팔일무(八佾舞)를 자기 집 뜰에서 펼쳤던 계씨(季氏) 집안이나 다를 바 없다. 늘 남들이 문제다. 남의 며느리가 뭐가 그렇게 궁금한지. 명절에 시댁에 왔는지, 어버이날에는 뭘 선물했는지 묻는다. 며느리에게 명품가방, 명품지갑, 모피코트, 은수저와 반상기를 받았느냐고 묻고 또 묻는다. '명심보감'에 "혼인하고 장가드는 데 재물을 논하는 것은 오랑캐들이나 하는 짓"이라고 했다. 다행히 우리는 내 뜻을 존중해준 사돈어른들 덕분에 오랑캐 대열에 들지 않았다.

내가 아들의 혼사를 간소하게 치른 것은 내 결혼 경험에서 우러나온 것이었다. 나는 없는 집 딸로서 내 손으로 벌어 혼수용품을 마련해야 했다. 연애기간 동안 수첩에 빼곡하게 메모하고 서울 남대문시장과 동대문시장을 들락거리며 그릇세트, 술잔, 커피잔 같은 물건들을 구하러 다녔다. 구정실로 쿠션 식탁보 커튼을 짜고 오색실로 수를 놓았다. 그렇게 해야 시집가는 줄 알았다. 올해가 결혼한 지 30년째인데, 아직 상자 속에 꺼내지도 않은 잡동사니 혼수용품이 그대로 들어 있다.

가져오기만 했나, 예단도 많이 받았다. 물건 목록이 두루마리 한지에 빼곡하게 적혀 있었다. 그 보석, 그 옷들, 그 화장품…. 앞치마 입고 호되게 시집살이하는 나에게 도움되는 물건은 하나도 없었다. 낯선 곳으로 시집 온 나에게 필요한 건 따뜻한 말 한마디, 환한 웃음, 편안한 잠자리였다. 시어머니는 예물로 고급 시계를 넣어주셨다. 그 귀하다는 물건은 나에게 고삐였다. 모파상 소설에 나오는 '진주 목걸이'였다. 나는 몇 년 동안 월부로 갚듯이 매달 시어머니께 돈을 드렸다. 물론 달라고 말씀하시지는 않았지만, 가난한 며느리의 자존심을 그렇게 지켰다. 그리고 "내 아이들에게는 내가 아프고 싫었던 것은 하지 말자"고 다짐했다. 그 후, 풀꽃 부케 한 아름 안은 소박한 결혼은 나의 꿈이 되었다.

요즘 나도 바쁘고 남편도 바쁘고 며느리도 바쁘고 아들도 바쁘다. 바쁘게 일하는 가운데도 며느리는 내게 "메뉴 뽑아 놓았어요"라고 카카오톡을 보내 함께 외식도 자주 한다. 내가 며느리를 껴안아주면 저도 덩달아 팔에 힘을 준다. 내가 며느리에게 새삼 무엇을 가르칠 것인가? 궁중음식, 신선로, 떡국 위에 얌전하게 삼색 고명 얹는 것, 그런 건 스마트폰으로 검색하면 다 나온다. 시어머니, 친정어머니가 애써 옛날 법도대로 가르치지 않아도 요즘 아이들은 자기들 입맛대로 잘해 먹고 잘산다. 잘한다, 잘한다, 칭찬만 하면 더 잘한다.